【初心者でもわかる】貿易での商品代金決めにかかせないインコタームズとは

今は国際郵便なども発達しており、従来に比べて「貿易」に対する心理的なハードルも下がってきたように感じております。それでも「貿易に関する慣習」というのは対して変わっておらず、思わぬところで躓くのは今も昔も一緒ではないでしょうか。

というのも、国を超えた商取引というのは、国内取引と違って、

がはいるので、どうしても物理的に工数がかかってしまうのです。

しかしですね、逆に、先方様がすでに貿易をされていたり、知識がある方だったりするとすんなりいく可能性も充分にあります。この記事では、商品の見積もりをとるのに絶対に避けては通れない『インコタームズ』をわかりやすくご紹介していきます。

スポンサーリンク

意外に複雑、貿易額の見積もり

貿易での価格決めにかかせないこんな費用

誰かを取引を始める時、それをいくらで買うことができるのか『見積もり』を取りますよね。

日本にいると「提示された金額」+「送料」というシンプルな計算ができるのですが、貿易では「商品代金」にくわえて様々な諸費用がかかってくるのです。

たとえば、アメリカの企業から時計を買おうとした場合、「商品自体の代金」に加えてこういった費用がプラスされます。

なぜインコタームズが必要なのか

貿易には様々なリスクがつきまといます。

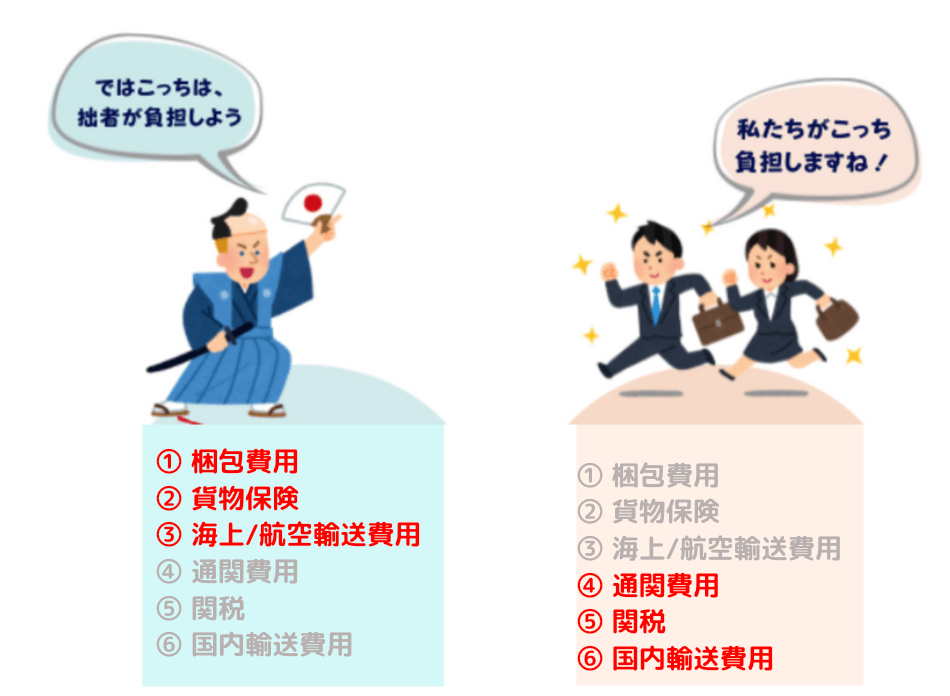

そのため、売主 (輸出者)と買主 (輸入者)が、どの費用を負担するかを予め決めておく必要があるのです。そこで活用されるのが、世界共通で統一された「インコタームズ」と呼ばれる共通ルールです。

商品代金以外にかかる諸経費を「僕のせいじゃないもん」「君が払ってよ」などと押し付け合い揉めないよう、見積もりを出すときにあらかじめ「僕がこっちを負担するから、君はこっちを払ってね」と決めておく、それがインコタームズです。

スポンサーリンク

つまり、インコタームズってなに?

世界中で使われている共通ルール

インコタームズとはつまり、かんたんにいうと上記にあげたような費用を「どっちが、どこまで、どの費用を負担するか」といった世界共通のルール(取引条件) のことです。見積もりを出す時に必ずといっていいほど登場しますので、自社が損をしないためにもしっかりと理解をして覚えておく必要があるでしょう。

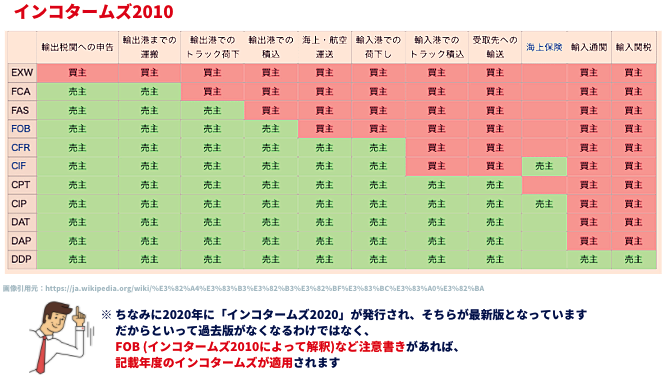

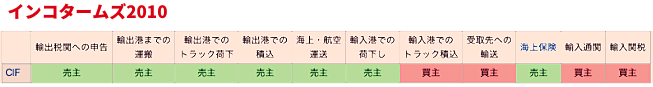

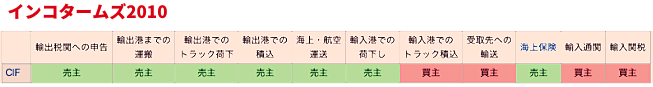

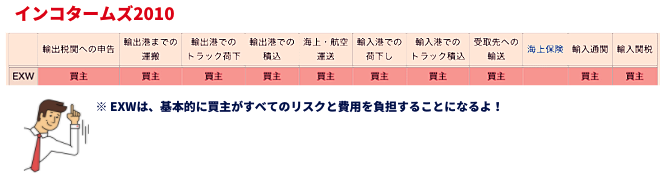

これは通常アルファベット3文字で記載されており、こんな感じでそれはもう細かく定められているのですね。

インコタームズ早見表

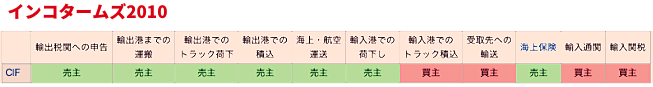

インコタームズの解釈例 (CIFの場合)

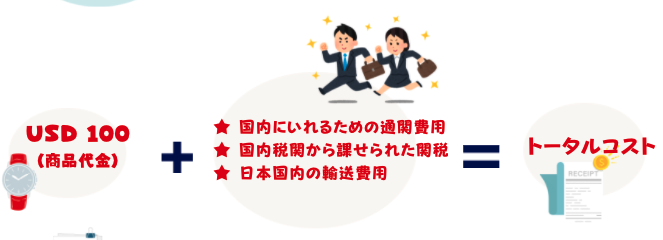

たとえば、アメリカから時計を輸入するとして、見積額が「USD 100 (CIF インコタームズ2010を適用)」とかえってきたとしましょう。通常、このCIFと書かれた見積もりでは、「商品代金」と下記緑部分の費用が加味されたものとなります。

つまり輸入者側のトータルコストは、「商品代金の見積もり USD100」+「日本側で別途負担する赤部分の額」と計算することができるのですね。

もうすこし簡単に噛み砕くと

といっても、こちらの図だけではイマイチ馴染みがない方もいらっしゃるかもしれません。

下記にもう少しかんたんに、親しみやすい単語に並び替えてみましょう。

- □ 海外から出すための通関費用

- □ 海外出発までの輸送費用

- □ 海上/航空輸送の運賃

- ★ 国内にいれるための通関費用

- ★ 国内税関から課せられた関税 (輸入に必要な税金)

- ★ 日本国内の輸送費用

- □ 貨物保険 (よく壊れたりするからので必須)

□緑色の部分が先方が負担するもので、★赤色部分が日本にいる輸入者が負担する部分となります。(似たようなものは割愛)

スポンサーリンク

インコタームズは、トータルコストの把握にとても役立つ

見積もりが「CIF(インコタームズ2010)」で出てきた場合の、読み解き方はわかりましたでしょうか。

「インコタームズはいくつもある」し、「難しい言葉ばっかりでよく覚えられないんだよね」といった意見も耳にしますが、貿易に関するトータルコストを把握するには避けて通れないものです。CIFであれば「商品代金にすでにこの緑部分の費用が含まれている」わけですから、別途外出しとなる費用は比較的少ないです。

気をつけたいこんなポイント

ちなみに「Ex Works (工場渡し)」で見積もりを出してもらうと、安い金額が出てきたりします。

それは、諸費用(緑部分)が含まれていないからですね。でも商品代金は安かったとしても「先方を出た後の費用は全て、購入者側が負担」しなくてはいけなくなってしまいます。もちろんそれを加味した上で、お安くしてくれているのですが、貿易に慣れていないとひいきの業者もないため、工数も費用も高くつく可能性がとても高いです。

「結果的に赤字だった」を避けるために、必ず「別途かかる費用はいくらになるか」を計算し、トータルコストを出してから取引を始めるようにしましょう。

まとめ

というわけで、まとめです。

貿易は、他国との商取引、貨物は長い長い旅路をこえてやってくるため様々な「コスト」や「リスク」が存在します。そのため、

- 売主 (輸出者)と買主 (輸入者)が、どの費用を負担するかを予め決めておく必要があり、

- そこで活用されるのが、「インコタームズ」と呼ばれる共通ルール

が定められているのですね。商品代金以外にかかる諸経費を「僕のせいじゃないもん」「君が払ってよ」などと押し付け合い揉めないよう、見積もりを出すときにあらかじめ「僕がこっちを負担するから、君はこっちを払ってね」と決めておく、それがインコタームズということでした。

ちょっと情報が多いのですが、実際の取引になるまでは、「こういう世界共通ルールがあるんだなあ」程度に理解いただければ大丈夫です。やっていくうちにだんだんと費用感が掴めてくるものです。慣れるまでは「貿易教本」なども参考にしながら、またわからない点があったらうやむやにせず「この費用はどうなりますか?」など相手と細かい所まで必ずつめておきましょう。しつこくても、心配しすぎるくらいが丁度いいのです。事前の備えが、いざと言う時に自分を守ってくれることになりますからね。

この記事を読んだ人へおすすめの記事

- 【初めてのクラウドファンディング】ひとり貿易で絶対気をつけるべき3つのこと

- 【海外取引の自力解決が危険な理由】大抵は何とかならずに大火傷!?

- 【DHL Eパケット】貨物が届かない、追跡情報がアップデートされない場合の対処法

- 【海外取引でのトラブルは超厄介】初心者が気をつけるべき3つのこと

- 【アジア工場との取引き】クオリティを担保するためには粘り強い交渉が必須

参考文献