【海外取引の自力解決が危険な理由】大抵は何とかならずに大火傷!?

このお仕事をしておりますと、様々なトラブルを見かけます。下記のように海外取引には多くの要因が関係しており、ひとつトラブルが起きると数珠繋ぎで様々な問題が出てきます。たとえば、輸入した食品に「カビ」が見つかったとします。

問題として発覚したのは「貨物にカビ」ですが、そこから解決しないといけないことが沢山でてきます。今日はこの海外取引にありがちなトラブルをもとに、初心者が適当に対応するのが危険な理由を解説していきます。

Contents

スポンサーリンク

海外取引でよくあるこんなトラブル

「商品にカビなんてありえない」と思われるかもしれませんが、これは貿易ではよくあるトラブルです。

あまりしられていない輸送時の湿度リスク

というのも、輸送時貨物は色んな国を経由して日本へやってきます。東南アジアなど熱帯を通ることもあれば、アメリカからの航路によっては赤道を通過することもあるでしょう。

輸送中海上コンテナ内の温度は大体外気温と比例しますが、なにせ鉄の塊ですので、直射日光を受け続けることで中は80度近くまであがることもあります。昼間一時的にあがり夜間になると急に冷えることもあります。そういった外部要因を受け、コンテナ内は湿度が発生し、湿度が発生し商品によってはカビが発生しやすい状況が出来上がります。

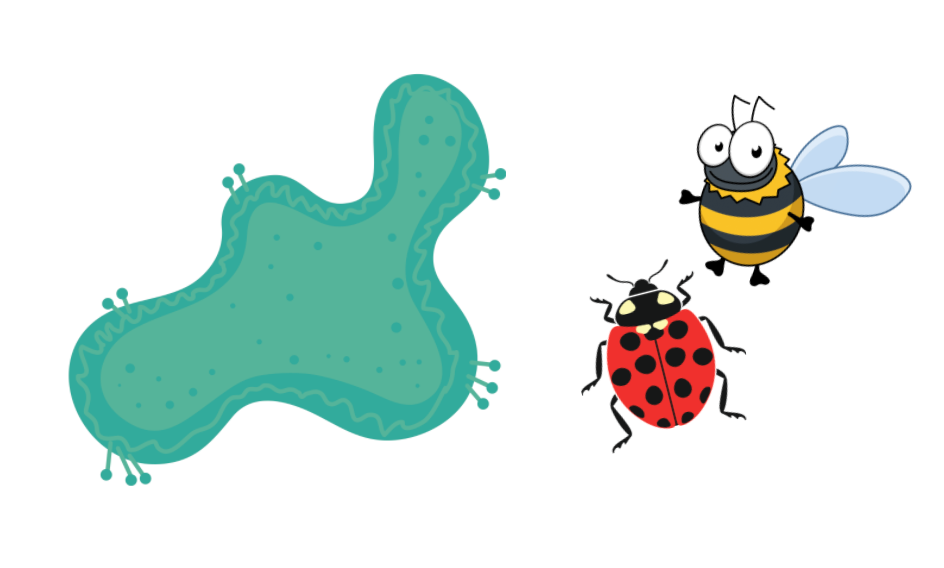

カビや虫・許可されていない成分が出れば、輸入は容赦なくストップ

とくに食品 (ドライフルーツやナッツ系) は要注意です。

厚労省のホームページ (輸入食品監視業務) に記載されている通り、結構な件数が『カビ』の発生により、日本到着後も輸入できず積み戻しまたは廃棄となっています。”アフラトキシン陽性”とでていたらカビだとおもってください、またカビだけでなく害虫や日本で許可されていない農薬・成分などが見つかった場合にも輸入処理が差し止めをくらうことがあります。

どれだけ頑張って新規供給先をみつけ、日本へ長い時間かけてもってきたとしても、『カビや害虫』『危ない成分』が見つかると全てアウトです。

追加費用は数十万!?

容赦無く輸入手続きはストップします。そうなると、現物を手に入れられないどころか、とんでもない費用がかかり大赤字ということも充分にありえるのです。下記がカビや害虫などで、検査となった場合にかかってくるコストになります。

- 港湾での検査費用

- 検査や、検査前後の貨物保管費用

- 廃棄費用 (または輸入元へ積み戻し)

- 業者費用

ちなみにこれは物量にもよりますが、数千円なんて生やさしいものではなく、数万円… コンテナまるまる一個となると何十万といった費用がかかります。

スポンサーリンク

かかるのはコストだけではない

増えるのはコストだけでなく手間もです。食品輸入の場合は下記のような資料が必須となりますが、

- 製造工程表 (商品がどのような工程を通って作られたか)

- 成分表 (どのような成分が含まれているか)

などをきちんと揃える必要があります。たとえ用意していたとしても不備があれば訂正が必要となりますので、現地サプライヤーの協力も必要です。

相手と交渉になることは必至

また例えばこういった手間やコストを支払い、全量廃棄・または本国へ積み戻しとなった場合には、その費用をサプライヤーが負担するのか、受け取り側が負担をするかで揉めることもあえりえます。

ここは支払い条件 (インコタームズ) に従うか、お互いが結んだ契約条件に基づいて交渉することになるでしょう。また一部そういった損害に対する保険がかかっている場合もありますので、そういった要素をすべて考慮しての交渉となります。

国の慣習にもよりますが「言ったもん勝ち」で、「支払わないといったら、支払わない」と頑なに拒否し押し切ろうとする企業もいます。話し合いが難しい時は「契約書の内容」を元にどちらがどのくらい責任を追うことになるのかを整理し、法的根拠を盾に相手と交渉を進めていかなければなりません。どちらにしても「放っておく」と傷は深まるばかりですので、浅いうちからJETROなどプロに相談することが大切です。

スポンサーリンク

貿易初心者がトラブルを自力で解決するのが危険な理由

慣れていない担当者が海外取引の問題を自力で解決しようとするのが危険な理由は、一つの問題が新たな問題を呼び、予期せぬトラブルが次々と起こるからです。長くやっているとパターンが見えてきたり、先が読めるようになってきますが、最初の段階では「わからないことがわからない」「何がわからないのかわからない」と手探りな担当者様も多いです。

しかし慣れている人が見れば事前に防げた問題でも、「気付かなかった」「無理矢理進めようとした」ために傷が広がり結果コストも手間も余分にかかり大火傷ということは少なくありません。

今回示した例だけでも、解決しなければならない要素がこんなにもあるのです。

- どうやら海上輸送中の湿度にやられたらしい (誰の責任か)

- 税関より全品検査を指示された (誰がやるのか)

- 物流会社との交渉、現地から必要書類の問い合わせるなどして対応 (現地への依頼)

- 各関連機関との話し合いにより廃棄することになった (廃棄費用はどこが負担)

- カビ問題は解決したが、“廃棄費用をどちらが負担するか”でまた揉めることになった (どう交渉するか)

- 廃棄費用は先方負担となったが、商品は廃棄となり現物はないが商品代金は要求されている (契約書はどうなっているか)

契約書はきちんと結べているか

海外企業との揉めごとを解決するためにキーとなるのが「契約書 (または発注書) 」です。海外取引の場合国内と違い、「契約書に基づく」形で交渉内容を詰めていく形となります。ここを無視して推し進めると代金の未回収問題や訴訟にもなりかねないので、必ず全文目を通してから締結すべき大切な書類です。

しかし海外取引先とトラブルになり、解決のための通訳・交渉を依頼いただくクライアント様の中には「契約書はGoogle翻訳で確認して半ば大丈夫だったのでサインした」と形だけ結んでいるといったパターンもあるのです。

その場合、相手に有利な条項は並べられているのに、こちらの免責や保身については記載されていない、といったことも往々にしてありトラブル解決はさらに厄介になります。逆に契約書をしっかり結んで、万一の対処などをしっかり記載しておけばこういった交渉もスムーズに進められることもあります。契約書は面倒でも必ず確認するように、また何か起きたときは必ずここに立ち返るようにしましょう。 (【海外取引でのトラブルは超厄介】初心者が気をつけるべき3つのこと)

スポンサーリンク

まとめ

というわけで、今日は海外取引でよくあるトラブルを元に、生半可な知識で挑むとどうなるのかを解説いたしました。

海外企業との交渉やトラブル解決には、考えなければいけない要素がたくさんあります。それは別に頭の良さ云々ではなく、「解決の選択肢 (ユースケース)」が少ないためで、「知っていれば早くわりかし簡単に解決する」ということでもあります。自力で解決しようと思うのは、例えるならば山の中で迷い、助けを呼べるのに呼ばず手探りで進み続けるようなものです。放っておくと崖から落ちるかもしれませんし、もっと山深い場所へ迷いこんでしまう可能性もあります。

深いところから救助を呼ぶとさらに手間やコストがかかります。ジェトロや税関、消費者庁といった専門機関が無料で相談にのってくれることも多々ありますので傷が浅いうちに相談してください。

関連記事

- 【海外取引でのトラブルは超厄介】初心者が気をつけるべき3つのこと

- 【海外銀行への電話】HSBC口座が凍結しそうな時の対処法

- 【アジア工場との取引き】クオリティを担保するためには粘り強い交渉が必須

- 【DHL Eパケット】貨物が届かない、追跡情報がアップデートされない場合の対処法

お仕事のご依頼はこちらより、お受けしております

スポンサーリンク